コラム

2025/08/07

ヨーロッパと何が違う?生分解性プラが日本で広がらないワケ

目次

ヨーロッパでは“コンポスト対応パッケージ”が当たり前に

HP担当者

ねえコバレジくん、これ見てみて。

ヨーロッパのスーパーに売ってる食品パッケージ、“コンポスタブル”って表示されてるんだ。

えっ、それってつまり「使い終わったらコンポストに入れて、土に戻せる」ってことレジ!?

そんなフィルムが、もう普通に売られてるなんてすごいレジ〜!

コバレジくん

ヨーロッパでは、「コンポスト対応パッケージ」がもはや日常風景になりつつあります。

たとえばフランスでは、EN13432という欧州統一規格に準拠した「堆肥化可能」な包装資材が義務化される場面も増加。生ごみと一緒に分別し、そのまま堆肥化できる包装材として広く活用されています。

スーパーマーケットでは、バナナの袋やお惣菜パックにまで「コンポスタブル認証マーク」がペタリ。消費者もそれを“当たり前”として受け入れています。

でも、なんで日本ではこんな感じになっていないのレジ……?

コバレジくん

HP担当者

良い視点だね。

ヨーロッパと日本では「環境に優しい容器包装」についてどんな考え方の違いがあるのか、見ていこうか。

日本では“高性能な焼却”がスタンダード

HP担当者

コバレジくん、日本ってね、ごみの処理方法として“焼却”が主流なんだよ。

“燃やす”って、なんだかちょっともったいない気がするレジ…。

本当にそれがいちばんいい方法レジか?

コバレジくん

HP担当者

たしかに“燃やす=もったいない”って感じるよね。

でもね、日本の焼却はただの焼却じゃなくて、とても高性能なんだ。

日本のごみ処理は、「焼却して処理する」ことを前提とした仕組みが全国的に整備されています。これは、世界的に見ても非常に高い技術水準を持つ特徴的なシステムです。

各自治体に設置されている清掃工場では、高温で安定的に燃焼できる焼却炉が標準装備されており、ダイオキシンなどの有害物質も発生しにくい構造が採用されています。

その結果、「可燃ごみは安全に燃やせる」という安心感が社会全体に浸透しています。

さらに、近年ではサーマルリサイクル(熱回収)として、焼却時に生じる熱エネルギーを電力や温水として活用する取り組みも広がっています。これは単なる「焼却処分」ではなく“エネルギー回収型の資源循環”として評価される側面もあります。

なるほどレジ〜。

ちゃんと“燃やすためのしくみ”が整っているから、日本では“燃やす”ことが一番合理的ってこともあるレジね。

コバレジくん

HP担当者

そうそう。ただ、その一方で“土に還る素材”を活かすようなコンポスト処理のインフラはまだ少なくて、生分解性プラスチックのような機能をもつ素材の力を発揮しづらい面があるのも事実なんだ。

つまり、日本では焼却という方法が非常にうまく機能しているからこそ、あえて“分けて堆肥化する”という仕組みが根づきにくいという、いわば「高度なインフラゆえのジレンマ」もあるのです。

比較で見えてくる、日本とヨーロッパの“決定的なちがい”

ここまでの内容からもわかるように、生分解性プラスチックを私たちの身近なところへ「活かせる社会」と「活かしにくい社会」には、素材そのものの性能だけでなく、社会状況や制度の違いが大きく影響しています。

下の表に、日本とヨーロッパそれぞれの現状を比較して整理してみましょう。

| 観点 | ヨーロッパ | 日本 |

|---|---|---|

| コンポスト施設 | 地域に普及(例:ドイツ、イタリアなど) | 全国でごく少数、家庭用も限定的 |

| 法制度 | EN13432等の認証制度あり/堆肥化処理と連携して機能 | 国レベルでの堆肥化基準は未整備 |

| 回収スキーム | 生ごみ+コンポスタブル袋での一括回収が一般的 | バイオマス袋も可燃ごみ扱いが多い |

| 消費者の理解 | パッケージ表示や分別教育が徹底 | 「分解される=自然に消える」の誤解も多い |

表で見ると一目瞭然ですが、これらの要素はそれぞれが単独で作用しているわけではなく、連動するしくみとして機能している点がヨーロッパの特徴です。

たとえば欧州では、EN13432などの認証制度が明確に整備されており、製品設計の段階で「どんな環境で処理されることを想定した素材なのか」が規格として定まっています。

この認証マークがパッケージに表示されていれば、消費者も迷わず正しく分別することができます。

そして、その分別を受け入れるための地域レベルでのコンポスト施設が整っているため、

製品設計 → 利用 → 分別 → 回収 → 処理

という流れがひとつの社会的な循環として成立しているのです。

ヨーロッパでは、分解できる環境と制度がセットで整ってるから、生分解性プラスチックが広く普及しているんだレジね!

コバレジくん

一方で日本では、焼却という処理ルートが安定して機能している一方で、堆肥化に関する制度や基準は未整備。企業も「この素材はコンポスト対応です」とはっきり伝えづらく、製品設計や分別表示も曖昧になりがちです。

その結果、消費者も「結局どこに捨てればいいの?」と迷い、素材の良さが伝わらず、処理インフラへの投資も進みにくい…。そんな“循環の起点”が生まれにくい構造があるのです。

HP担当者

とはいえ、日本のごみ処理が遅れている…というわけではありません。

むしろ「焼却インフラが高度に整備され、“ひとつの完成形”として成立しているからこそ、あえて別の処理ルートを並行して持つ必要性が見えにくい」というのが実情です。

しかし、持続可能な素材利用や循環型社会の視点から見れば、「焼却とは別の選択肢」も少しずつ求められ始めています。

日本でも”選択肢を増やす動き”が始まっている

日本でも、動き始めてるところってあるレジ?

コバレジくん

HP担当者

あります!

たとえば、ある飲料メーカーと大学、自治体が連携し、植物由来のバイオマスプラスチック製カップを使用した回収・堆肥化の実証実験が行われました。

使用済みのカップは大学構内で回収され、産業用コンポスト施設で処理。

その後、できあがった堆肥は農業用途として再利用されました。

また別の自治体では、生分解性のバイオマスプラスチック製ごみ袋を導入し、可燃ごみと一緒に処理できるモデル事業がスタート。

袋ごとまとめて処理できることで、住民の負担を減らしながら資源循環も目指すという、実用性と環境配慮を両立させた工夫が進んでいます。

こうした動きはまだ一部ですが、「燃やす一択」だったこれまでの常識を少しずつほぐしながら、多様な処理ルートを模索する第一歩になりつつあります。

HP担当者

今後は、こうした実証や地域連携を通じて、制度・回収インフラ・素材設計が連動していくことが期待されます!

素材のポテンシャルを引き出すには、“舞台”を整えることが大事レジね。

コバレジくん

まとめ:素材の力を引き出せるかは、“社会の設計次第”

ヨーロッパでは、生分解性プラスチックの“土に還る力”を活かすため、インフラと制度が一体で設計され、素材の特性と社会のしくみが連携しています。

一方で日本は、焼却処理という高性能な処理方法が広く整っているため、あえて別の処理ルートを設ける必要性が見えにくい、という側面があります。

今後の日本では、素材そのものの開発だけでなく、それらが実際に活かされるための使われる前提の整備がカギになります。

例えば…

- 回収ルートの明確化

- 分別、表示ルールの整備

- 利用者への情報発信

- それらを支える制度設計 など

HP担当者

生分解性プラスチックが「主役」になれる日は、素材のポテンシャルを活かせる社会が整ったときに、ようやく訪れるのかもしれないよ。

素材のせいじゃなくて、ぼくたち“人間社会のほう”が、ちゃんとその力を活かせるかどうか、レジね!

コバレジくん

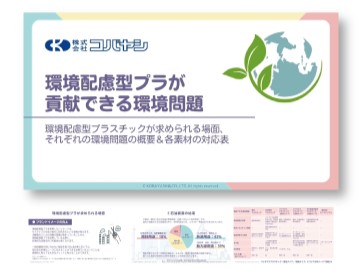

▼バイオマスプラ、どんな種類がある?気になったら

本資料では、主な環境問題の解説に加え、適切な素材選びの参考になる「問題別・素材対応表」をご覧いただけます。

ぜひお気軽にダウンロードしてみてください!

生分解性をもつプラスチックが、どんな環境課題の解決につながるか?についても解説しているレジよ!

コバレジくん